이병철기사 모아보기, 정주영 등 1명의 뛰어난 CEO는 기업뿐만 아니라 사회 전반에 큰 영향을 미친다. 이런 CEO를 더욱 빛나게 하는 것은 곳간을 책임지는 살림꾼 CEO(최고 재무책임자)다. 본지에서는 국내 산업계의 주요 CFO의 행보를 살펴본다." <편집자 주>

이병철기사 모아보기, 정주영 등 1명의 뛰어난 CEO는 기업뿐만 아니라 사회 전반에 큰 영향을 미친다. 이런 CEO를 더욱 빛나게 하는 것은 곳간을 책임지는 살림꾼 CEO(최고 재무책임자)다. 본지에서는 국내 산업계의 주요 CFO의 행보를 살펴본다." <편집자 주> [한국금융신문 서효문 기자] HD현대인프라코어(대표 조영철, 오승현)는 지난 2021년 HD현대가 두산인프라코어를 인수한 곳이다. 정기선닫기

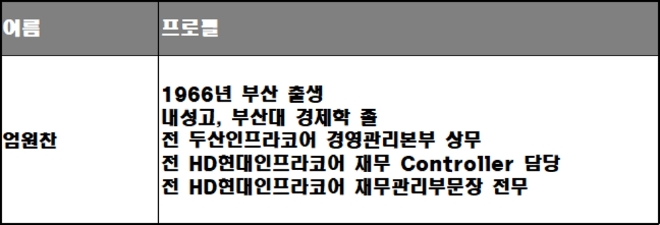

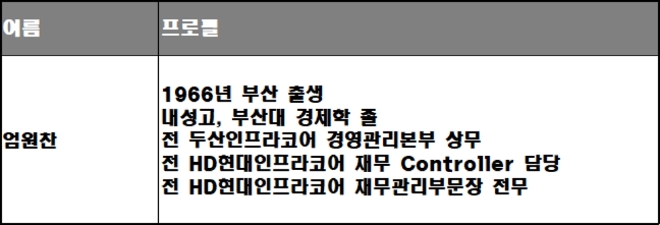

정기선기사 모아보기 HD현대·한국조선해양 사장이 직접 지휘한 대표 M&A로 꼽히는 HD현대인프라코어의 살림을 책임지는 인사는 엄원찬 HD현대인프라코어 재무관리부문장(전무)이다. 엄 전무는 두산인프라코어 출신으로 이동욱 HD현대인사이트솔루션 대표이사 사장과 함께 현재까지 남아있는 대표적인 두산맨이다. 과거 두산인프라코어의 위기를 여러 조치로 극복했던 그는 HD현대 편입 이후에도 선제적 재무관리를 통해 HD현대인프라코어의 미래 동력으로 꼽히는 엔진 시장 선도를 지원한다.

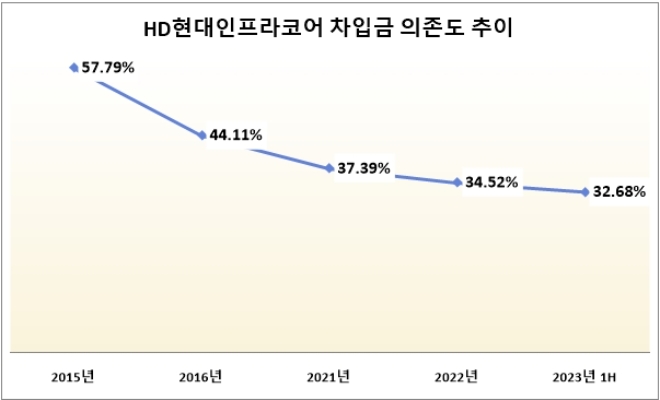

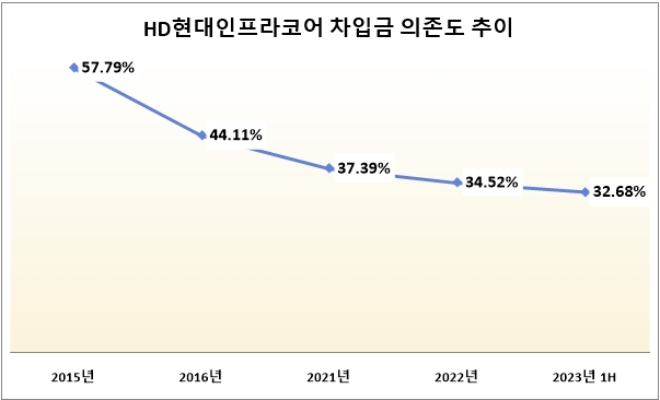

정기선기사 모아보기 HD현대·한국조선해양 사장이 직접 지휘한 대표 M&A로 꼽히는 HD현대인프라코어의 살림을 책임지는 인사는 엄원찬 HD현대인프라코어 재무관리부문장(전무)이다. 엄 전무는 두산인프라코어 출신으로 이동욱 HD현대인사이트솔루션 대표이사 사장과 함께 현재까지 남아있는 대표적인 두산맨이다. 과거 두산인프라코어의 위기를 여러 조치로 극복했던 그는 HD현대 편입 이후에도 선제적 재무관리를 통해 HD현대인프라코어의 미래 동력으로 꼽히는 엔진 시장 선도를 지원한다.특히 차입금 의존도가 60%에 달하는 수준이었다. 차입금 의존도란 기업이 대외 차입에 얼마나 의지하는가를 나타내는 지표로 재무건전성 척도 중 하나다. 2015년 두산인프라코어 차입금 의존도는 57.79%로 매우 높았다. 총 차입금(단기차입금+유동성사채+유동성장기차입금+사채+장기차입금)도 5조6587억 원, 순차입금(총차입금 – 현금성자산) 또한 5조6587억 원에 달했다.

재무구조 악화를 막기 위해 엄 전무는 당시 두산공작기계 매각과 2016년 두산밥캣 기업공개를 추진했다. 이를 통해 재무건전성 개선을 추진했고, 이는 그 다음해 성과를 보였다.

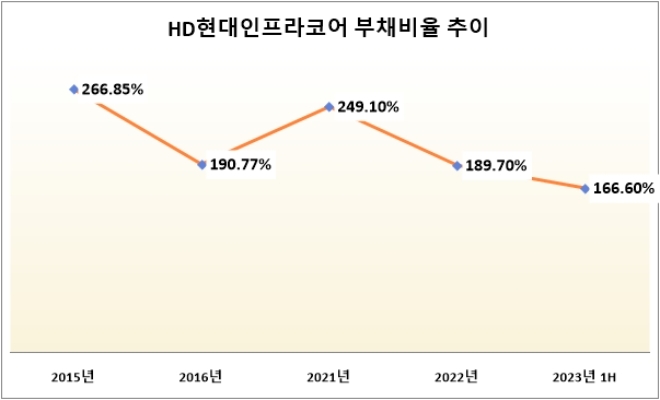

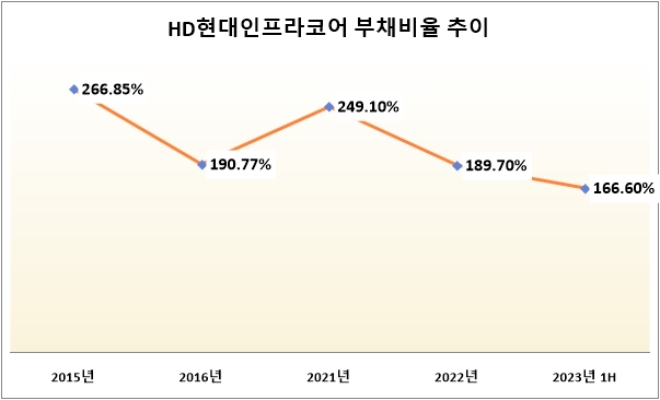

2016년 두산인프라코어의 차입금 의존도는 44.11%, 순차입금 3조8632억 원으로 전년 대비 높은 개선세를 보였다. 1년 만에 차입금 의존도는 13.68%, 순차입금은 1조7955억 원 급감했다. 부채비율도 190.77%로 전년 대비 76.08% 포인트 낮아졌다. 2015년 4번이나 실시한 구조조정과 함께 엄원찬 전무의 선제적 관리가 효과를 본 것.

HD현대 편입 이후에도 엄 전무의 관리 능력은 돋보였다. 2021년 그룹 편입 이후 조금씩 차입금 의존도와 순차입금이 하락한 것. 2021년 37.39%였던 HD현대인프라코어 차입금 의존도는 지난해 34.52%. 올해 상반기 32.68%로 개선됐다. 순차입금도 2021년 이후 1조1000억 원대를 유지 중이다.

부채비율도 100% 중반대로 내려왔다. 2021년 249.1%였던 부채비율은 2022년 189.7%, 올해 상반기 166.6%를 기록 중이다. 2년 반만에 82.5%포인트 개선된 모습이다.

높은 성과를 낸 엄 전무의 재무 관리 전략은 ‘차입 만기 구조 개편’이 주효했다는 평가다. 1년 내 만기가 도래하는 일반 차입금은 정책금융과 은행 대출로 만기 연장한 것. 이를 통해 단기 유동성 위험을 막았다. 그뿐만 아니라 지난해 유동성 사채 중 약 3460억 원을 차환 완료했다.

그 결과 HD현대인프라코어는 그룹 편입 이후 신용등급이 ‘A등급’대로 상향됐다, 국내 3대 신평사들은 지난해 5월 HD현대인프라코어의 신용등급을 BBB+에서 A-로 한단계 올렸다. 채선명 한국신용평가 연구원은 “HD현대인프라코어는 지난 2021년 12월 유상증자 대금 6883억 원이 유입됐고, 당기순익이 누적됨에 따라 지속해서 부채비율이 하락하고 있다”며 “그뿐만 아니라 북미 시장 등을 통해 영업 현금 창출력이 확대되고 있어 점진적으로 재무 건전성이 개선되고 있다”고 분석했다.

HD현대인프라코어는 지난 19일 타타대우상용차에 트럭용 배터리팩을 공급한다고 밝혔다. 내년 상반기부터 HD현대인프라코어가 관련 시제품을 생산하고 2025년부터 양산해 타타대우상용차에 제공할 계획이다. 공급뿐만 아니라 배터리팩 개발과 특장차 등 전기 상용차 제품군 확대 협력도 강화한다.

오승현 HD현대인프라코어 사장은 “자체생산 배터리팩 기술력을 바탕으로 전기 상용차 시장을 개척했다”며 “배터리팩 적용 차량 범위를 확대하고, 신흥국가 등으로 공급처를 꾸준히 넓혀 나가겠다”고 말했다.

올해 초 수출에 성공한 방산 엔진도 HD현대인프라코어 엔진 시장 선도에 힘을 보태고 있다. HD현대인프라코어는 지난 2월 튀르키예 방산업체 배매제와 1500마력급 전차용 엔진 공급 계약(3131억 원 규모)을 체결했다. 해당 엔진은 튀르키예 차세대 전차 ‘알타이’에 탑재된다.

그동안 HD현대인프라코어는 K2 전차 배터리팩 수출 등 국내 수주는 있었지만, 단독 수출에 성공한 것은 튀르키예가 최초다. 그만큼 엔진 사업 부문의 비중이 확대되고 있다. HD현대인프라코어 관계자도 “건설기계 등도 성과를 내고 있지만, 엔진 부문은 우리의 비밀병기 중 하나”라며 “특히 방산 엔진의 경우 차세대 성장동력으로 인식되고 있다”고 언급했다.

한편, HD현대인프라코어 엔진부문은 올해 상반기 영업이익률 13.46%를 기록하며 높은 수익성을 보였다. 엔진 부문은 상반기에 7105억 원 매출, 956억 원의 영업이익을 기록했다. 영업이익의 경우 전년 동기(634억 원) 대비 50.79%(322억 원) 급증했다.

전체 매출에서 차지하는 비중도 2년여간 꾸준히 커졌다. 2021년 18.6%였던 엔진 부문 매출 비중은 지난해 21.8%, 올해 상반기 23.4%로 2021년 대비 4.8%포인트 높아졌다.

서효문 기자 shm@fntimes.com

![[DQN] 메리츠, 상위권 싹쓸이 '최고 148억'…증권사 직원 평균급여 1위는 부국 [금융권 임직원 연봉 랭킹]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2025040413492004273179ad439072112358872.jpg&nmt=18)

![[DCM] '15년만 회사채 최대 7000억 조달'...고려아연 엇갈린 시선](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2025040300434208182a837df64942192515869.jpg&nmt=18)

![박기호 LB인베 대표, '3조' 기업가치 에이블리·펀드 청산으로 영업이익 증가 [2024 VC 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=20250123191400059018a55064dd159679229.jpg&nmt=18)

![[DQN] 증권사 퇴직 CEO '최고 66억', 현직 사령탑 앞섰다…성과보수 이연 지급도 [금융권 CEO 연봉 랭킹]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2025040414110800395179ad439072112358872.jpg&nmt=18)

![전기차냐 수소차냐, 자동차 산업 미래는 [2025 서울모빌리티쇼]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=20250403135800080137de3572ddd61801677.jpg&nmt=18)

!['尹 파면'에 롤러코스터 탄 코스피…"증시 불확실성 해소 국면 진입" [尹 파면]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2025040412325801343179ad439072112358872.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] KT&G ‘Global Jr. Committee’, 조직문화 혁신 방안 제언](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202503261121571288de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)

![[카드뉴스] 국립생태원과 함께 환경보호 활동 강화하는 KT&G](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202403221529138957c1c16452b0175114235199_0.png&nmt=18)

![[카드뉴스] 신생아 특례 대출 조건, 한도, 금리, 신청방법 등 총정리...연 1%대, 최대 5억](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=20240131105228940de68fcbb35175114235199_0.jpg&nmt=18)

![[신간] 리빌딩 코리아 - 피크 코리아 극복을 위한 생산성 주도 성장 전략](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2025032814555807705f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[신간] 지속 가능 경영, 보고와 검증](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2025011710043006774f8caa4a5ce12411124362.jpg&nmt=18)

![[서평] 추세 매매의 대가들...추세추종 투자전략의 대가 14인 인터뷰](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2023102410444004986c1c16452b0175114235199.jpg&nmt=18)

![[신간] 똑똑한 금융생활...건전한 투자와 건강한 재무설계 지침서](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2025031015443705043c1c16452b012411124362.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] KT&G ‘Global Jr. Committee’, 조직문화 혁신 방안 제언](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202503261121571288de68fcbb3512411124362_0.png&nmt=18)

![[AD] 기아, 혁신적 콤팩트 SUV ‘시로스’ 세계 최초 공개](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=2024123113461807771f9c516e42f12411124362.jpg&nmt=18)

![[AD] 아이오닉5 '최고 고도차 주행 전기차' 기네스북 올랐다...압도적 전기차 입증](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=2024123113204707739f9c516e42f12411124362.jpg&nmt=18)