통계청은 지난 29일 '최근 20년간 수도권 인구이동과 향후 인구전망' 결과를 발표했다. 통계에 따르면 올해 수도권 인구는 2596만 명으로, 비수도권 인구인 2582만 명을 넘어설 것으로 전망됐다. 그러나 이처럼 수도권으로 인구가 몰리는 상황임에도 서울의 집값이 천정부지로 뛰면서, 어쩔 수 없이 경기와 인천에 자리 잡는 인구가 대다수인 실정이다.

여기에 지난 17일 발표된 6.17 부동산대책과 오는 8월 분양가상한제 등 부동산 규제가 심화되면서, 수도권을 바라보는 인구의 ‘인서울’ 꿈은 점점 멀어지고 있다.

◇ 10대~20대 때 서울 와도 집값 못 버티고 경기·인천으로…천정부지 집값 어쩌나

이번 통계에서 수도권의 인구가 늘어나고 있긴 하나, 이들 인구는 서울보다 경기·인천 등 수도권 외곽에서 늘어나는 모습이었다.

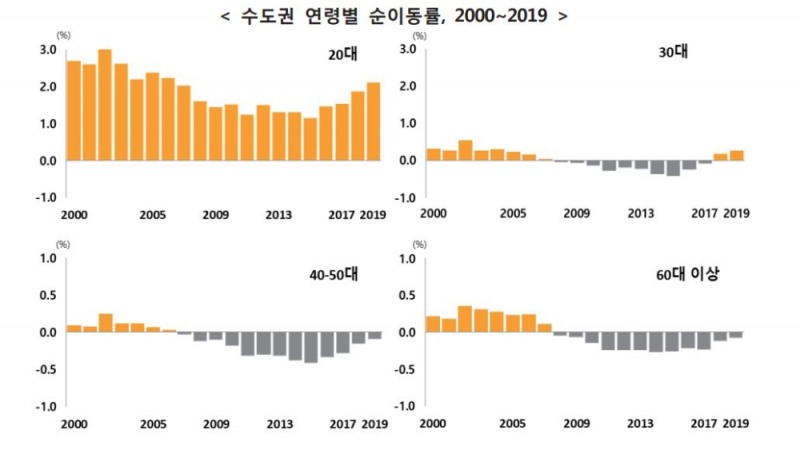

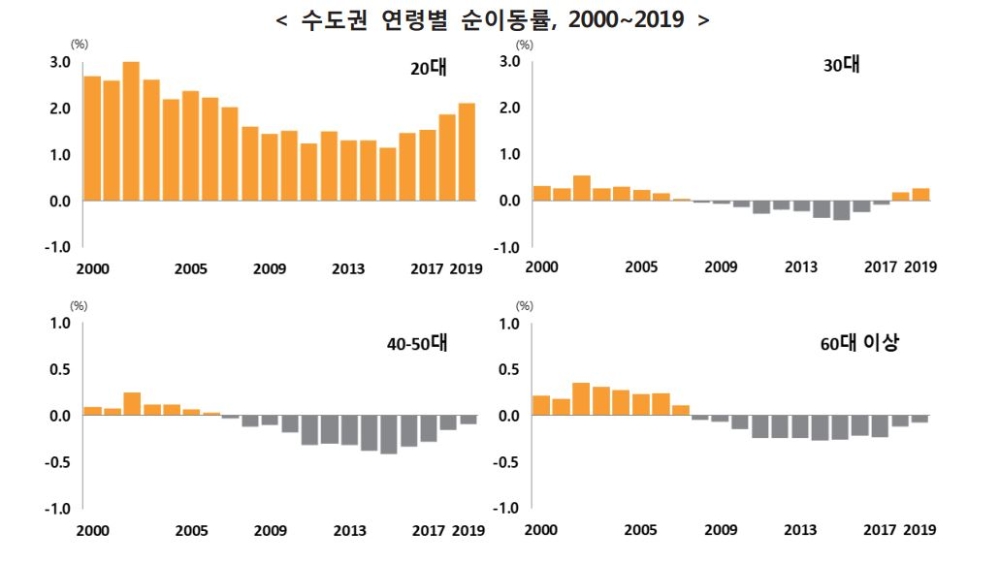

전입 사유로는 직업(2019년 6만4000명)이 압도적으로 많았고, 교육(2019년 2만1000명)이 뒤를 이었다. 10대, 20대 인구는 수도권으로 순유입되는 반면 40대 이상은 수도권에서 순유출되는 모습이 나타났다.

이는 젊은 나이에 학교와 직장을 찾아 서울로 오긴 했으나, 비싼 집값 등으로 인해 서울에 자리를 잡지 못하고 경기도와 인천 등으로 이동할 수밖에 없는 상황으로 풀이할 수 있다.

실제로 최근 3년간 서울 아파트의 가격은 천정부지로 뛰어올랐다. 경제정의실천시민연합(경실련)이 KB주택가격 동향(2008년 12월 자료부터 제공)과 한국은행, 통계청 발표자료를 바탕으로 각 정권 출범 첫 달과 마지막 달의 서울 아파트 중위가격을 비교한 결과, 문재인 정부 3년(2017년 5월∼2020년 5월)간 서울 아파트 중윗값은 한 채당 3억1400만원(52%) 오른 것으로 드러났다.

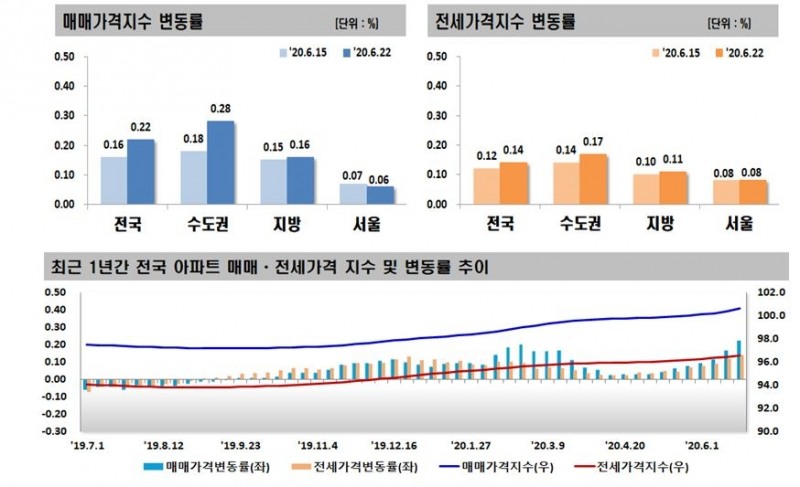

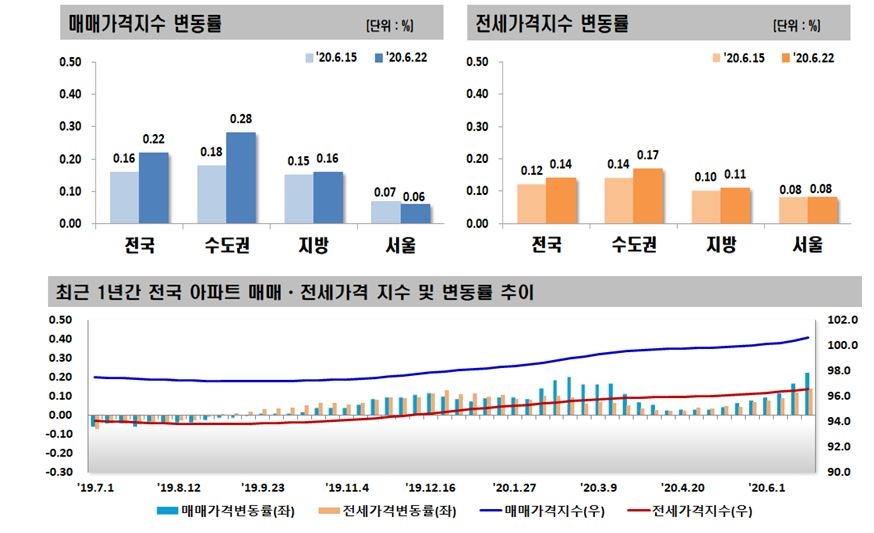

정부는 ‘통계가 잘못됐다’며 해명에 나섰지만, 그간 21차례의 고강도 부동산 규제책에도 불구하고 실제로 서울의 집값은 우상향 곡선을 피하지 못했다. 사정이 이렇다보니 이미 시장이 규제 일변도 정책에 내성이 생겨 더 이상 통제할 수 없는 단계에 이르렀다는 날선 목소리까지 나오고 있다.

◇ ‘52주 연속 상승’ 서울 아파트 전셋값, 전세시장까지 불안정

서울의 전세시장 역시 불안정한 상황을 이어가고 있다.

30일 서울부동산정보광장에 따르면 이날까지 집계된 서울 아파트의 전월세 거래량(계약일 기준)은 이달 6085건으로, 지난 2월(1만8999건) 이후 4개월 연속 감소세를 보이고 있다.

특히 서울의 아파트 전월세 거래량은 지난달 9584건에 이어 2개월째 1만 건을 밑돌고 있다. 6.17 부동산대책으로 인해 전세를 낀 갭 투자가 차단되고, 재건축 아파트에 대한 2년의 실거주가 의무화되는 등 전세시장에 악재가 겹친 것이 원인으로 분석됐다.

서울의 아파트 전셋값 상승세가 52주 연속 상승한 점 역시 전세시장 불안정에 기름을 붓고 있다. 6월 4주 서울 아파트 전세가격은 지난주와 동일하게 0.08% 올랐다. 한국감정원은 이를 신규 입주 물량 감소와 저금리 기조, 청약 대기수요 등으로 매물 부족현상이 지속되고 있기 때문이라고 짚었다.

부동산 전문가들은 이번 6.17대책이 전세시장의 불안을 부채질했다는 평을 내놓고 있다. ‘갭 투자’를 막겠다는 의도는 좋으나 ‘땜질식’ 규제로 인해 오히려 실수요자들에게 피해가 돌아갈 수 있다는 지적이다.

부동산 한 전문가는 “현금을 잔뜩 싸들고 가서 서울에서 집을 구할 수 있는 사람이 세상에 얼마나 되겠냐”고 반문하며, “갭 투자를 막는 것은 결과적으로 소득이 낮은 사람들이 ‘내 집 마련’을 할 수 있는 사다리 자체를 치워버리는 것과 같다”고 비판했다.

김현아 전 미래통합당 의원은 “문재인 정부 들어서 부동산 대책을 자주 발표하는 이유는 정책 참여자가 시장을 잘 이해하고 있지 못하기 때문”이라며, “문재인 정부는 집값을 잡겠다는 생각은 전혀 없고 부동산 정치를 할 생각만 하고 있다”고 강하게 비판했다.

그는 “전세대출 등 정부의 ‘사다리 걷어차기’가 심각해지며 30대를 중심으로 ‘이생집망(이번 생에 집 사는 건 망했다)’이라는 말이 나올 정도”라며, “정부의 정책 실패 피해를 국민이 대신해서 받고 있는 실정”이라고 꼬집으며 정부의 각성을 요구했다.

장호성 기자 hs6776@fntimes.com

![[DQN] "지자체 금고 잡아라"…출연금 신한 1위·금고 규모 농협 압도적](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2024112102061902156f09e13944d391241172.jpg&nmt=18)

![[DQN] ‘잠잠할 날 없는 금융사고?’ 3년간 6천억대...BNK금융, 사고금액 최대](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2024112211120005687237391cf861151384944.jpg&nmt=18)

![[DCM] KT, 2000억 회사채 발행... 장기 자금조달로 재무 안정성 확보](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2024112113555900183141825007d12411124362.jpg&nmt=18)

![[DCM] "한화오션, 공모채 경쟁률 8.4대 1… 효성첨단소재도 목표액 초과"](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=2024112210235807058141825007d12411124362.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] 국립생태원과 함께 환경보호 활동 강화하는 KT&G](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202403221529138957c1c16452b0175114235199_0.png&nmt=18)

![[카드뉴스] 신생아 특례 대출 조건, 한도, 금리, 신청방법 등 총정리...연 1%대, 최대 5억](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=20240131105228940de68fcbb35175114235199_0.jpg&nmt=18)

![[카드뉴스] 어닝시즌은 ‘실적발표기간’으로](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202311301105084674de68fcbb35175114235199_0.png&nmt=18)

![[신간] 사모펀드 투자와 경영의 비밀](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2024102809331308730f8caa4a5ce175114235199.jpg&nmt=18)

![[신간]퍼스널브랜딩, 문학에서 길을 찾다](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2024102214123606876f8caa4a5ce175114235199.jpg&nmt=18)

![[서평] 추세 매매의 대가들...추세추종 투자전략의 대가 14인 인터뷰](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2023102410444004986c1c16452b0175114235199.jpg&nmt=18)

![[신간] 김국주 전 제주은행장, ‘나는 시간을 그린다 1·2’ 에세이 출간](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=81&h=123&m=5&simg=2024111517430908074c1c16452b012411124362.jpg&nmt=18)